2025年10月6日、免疫学者の坂口志文さんがノーベル生理学・医学賞を受賞しました。受賞理由は「制御性T細胞(Treg)の発見」。世界中の医療関係者が驚嘆したこのニュースは、日本でも坂口志文 さんに対して検索が急増するきっかけとなりました。

では、坂口志文さんとは一体どんな人物なのか。この記事では、彼の人物像・経歴・家族・歩んできた道をわかりやすくまとめます。

見たいとこをクリック

坂口志文は何者?|「免疫反応を抑えるブレーキ」を見つけた免疫学者

🔹基本プロフィール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 坂口 志文(さかぐち しもん) |

| 生年月日 | 1951年1月19日(2025年時点で74歳) |

| 出身地 | 滋賀県長浜市(旧・東浅井郡大郷村) |

| 学歴 | 京都大学医学部卒業・同大学院博士課程修了 |

| 職歴 | 京都大学教授/大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授/RegCell共同設立者 |

| 主な研究分野 | 免疫学(制御性T細胞・免疫寛容) |

| 主な受賞歴 | ガードナー国際賞/クラフォード賞/日本学士院賞/ノーベル生理学・医学賞(2025) |

| 現在の活動 | 大阪大特任教授、研究・教育・講演活動 |

| 趣味・関心 | 美術・哲学・読書 |

| 家族 | 妻:坂口教子さん(研究者)/子ども非公表 |

坂口志文さんは、1951年生まれの滋賀県出身。免疫の暴走を抑える「制御性T細胞(Treg)」を発見した世界的な免疫学者です。この発見により、自己免疫疾患やアレルギー、移植医療などの治療法が根本から見直されるきっかけとなりました。

坂口志文とは?|「がんの3割を免疫で治せる」と語った真意

2025年10月6日、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文さん。受賞理由は「制御性T細胞(Treg)」の発見――免疫が暴走しないための“ブレーキ役”の存在を明らかにした研究です。

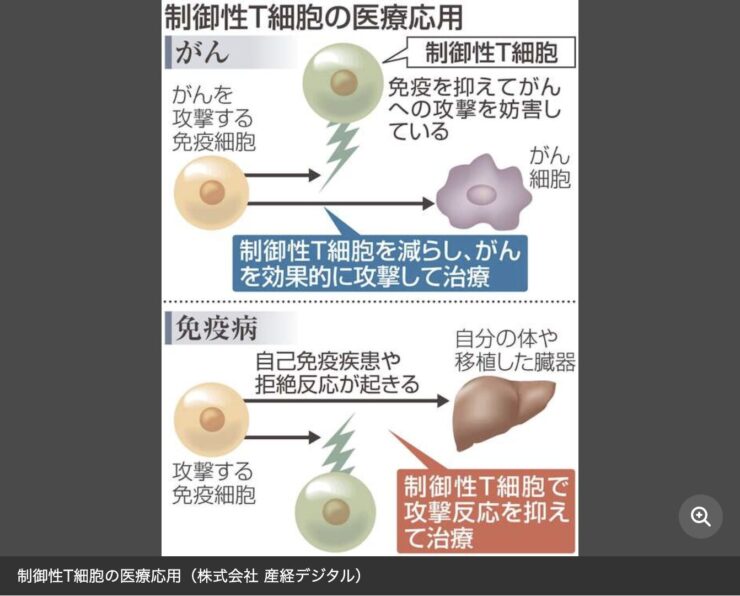

坂口志文さんは、今年3月にガードナー国際賞を受賞した際、取材で「がんの3割を免疫で治せる可能性があると思います」と語り、医療関係者やメディアの注目を集めました。その発言の背景には、Tregをコントロールすることで免疫の力を高め、がん治療に応用する新たな臨床研究の構想があります。

坂口志文さんによると、がん免疫療法では「がん抗原に反応する免疫細胞を活性化する一方で、免疫を抑えるTregも働きすぎてしまうため効果が出にくい」。そのため、Tregを一時的に減らすことで免疫反応を最大に引き出す新たな方法を研究中とのことです。

「すべてのがんとは言えませんが、がんの3割ほどは免疫で治せる時代が来ると思います」と語った坂口志文さんの言葉は、単なる希望ではなく、長年の研究の延長線上にある確信でもあります。

専門的な研究内容は難解に思われますが、簡単にいえば「人間の体が、自分自身を攻撃しないようにする仕組みを見つけた人」です。この“免疫反応を抑えるブレーキ”という発見は、生命科学の常識を変えるものであり、坂口志文さんは「21世紀の医療のあり方を変えた」とも称されています。

経歴|国内外で研究を重ねた「現場主義」の研究者

坂口志文さんのキャリアは、日本とアメリカの双方にまたがっています。京都大学医学部を卒業後は、ジョンズ・ホプキンス大学やスタンフォード大学などで免疫研究を行い、帰国後は東京都老人総合医療研究所に所属。その後、京都大学再生医科学研究所の教授、大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFREC)特任教授など、国内外の要職を歴任してきました。

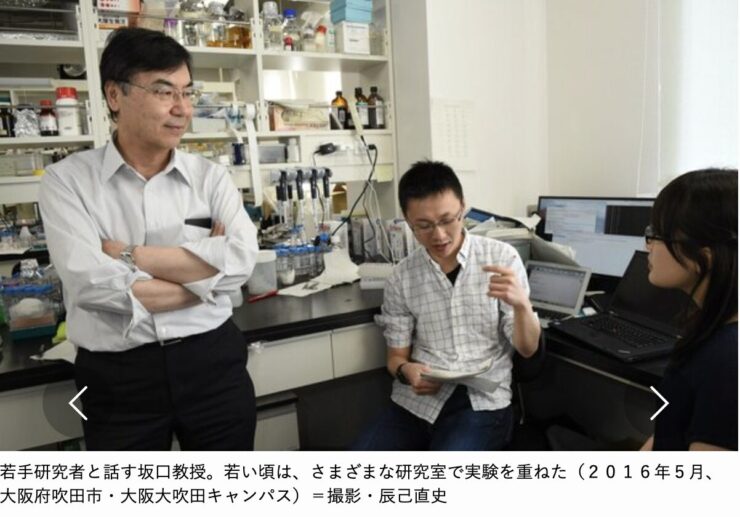

彼の研究スタイルは「ラボから離れない現場主義」。若手研究者と同じ目線で実験や議論を重ね、地道な仮説検証を積み上げてきたことが、ノーベル賞につながりました。また、学術界だけでなく産業界との橋渡し役としても評価され、バイオベンチャー企業「RegCell(レグセル)」の設立にも関与しています。

学歴|滋賀から世界へ、哲学と美術を愛した少年時代

坂口志文さんは滋賀県立長浜北高校を卒業し、京都大学医学部に進学しました。幼少期から観察力に優れ、哲学書や美術書を好んで読む少年だったといいます。芸術や思想への関心が、後の科学的思考にもつながりました。

大学時代は、免疫という「目に見えない世界」を探ることに魅了され、次第に研究の道へ進みます。博士課程では免疫寛容のメカニズムをテーマに研究し、その探究心が世界的な発見へと結実しました。

家族構成|研究を支えた妻と静かな家庭生活

坂口志文さんは、妻の坂口教子さんとともに長年研究を続けてきました。教子さんも科学の道に携わる人物であり、二人はアメリカ留学時代から互いを支え合う関係を築いてきました。子どもに関する情報は公表されていませんが、家庭では穏やかで温かい人柄として知られています。

また、両親は教育熱心で、特に父親は学校関係者(校長)だったことから、幼少期から学問を尊ぶ環境に育ちました。この家庭環境が、坂口志文さんの「探究する人生」を形づくったといえます。

人柄と哲学|「美しいものを見抜く力」を信じる研究者

坂口志文さんは「科学も芸術も本質は同じ。どちらも真理の美を探す行為だ」と語っています。研究においても、結果よりも「問いの立て方」を重視する姿勢が印象的です。その哲学は、学生時代に親しんだ美術や哲学から培われたもの。感性と論理の両方を大切にする姿勢は、多くの後進研究者に影響を与えています。

ノーベル賞受賞後も「まだ免疫の全貌はわかっていない」と語り、飽くなき探究を続けています。

社会的影響と現在の活動|医療の未来に光を灯す存在

坂口志文さんの発見は、世界の医療現場に実際の変化をもたらしました。自己免疫疾患や移植医療の分野で、新しい治療法開発の基盤となり、アレルギーやがん免疫治療にも応用が進んでいます。

現在も大阪大学を中心に研究活動を続ける一方で、講演や教育活動にも力を入れています。研究成果を社会へ還元する姿勢が、多くの支持を集めています。

まとめ|坂口志文さんは「静かなる革命者」

2025年10月6日のノーベル賞受賞は、単なる個人の栄誉ではなく、日本の科学力が世界に示された瞬間でした。

坂口志文さんは、派手さを好まず、研究室で静かに実験を重ねてきた「静かなる革命者」。

彼の人生は、努力と探究心が世界を変えることを証明しています。

坂口志文さんが問い続けてきたアレルギーや自己免疫疾患などの治療や、がん免疫療法というテーマは、今も医療の最前線で生き続けています。