北海道・富良野西岳で登山中の男性が、ハチに驚いて熊よけスプレーを誤って自分に噴射。その後水が尽き、体調不良に陥ったため救助を要請しました。

実際にはハチに刺されておらず無事に救助されましたが、このニュースのタイトルが「情報てんこ盛りで逆に意味不明」とSNSで注目を集めています。

見たいとこをクリック

事件の概要と「ニュースタイトル」

- 場所:北海道・富良野西岳

- 人物:登山していた38歳男性(江別市在住)

- 状況:

- 男性は登山中にハチと遭遇し、驚いて「クマ撃退スプレー(熊スプレー)」を噴射。

- 自分自身にもスプレーがかかってしまい体調不良。

- さらに水も切れ、歩けなくなる恐れがあるとして救助を要請。

- 結果:

- 道警のヘリにより救助されたが、実際にはハチに刺されていなかった。

- ケガもなく、体調にも問題なし。

- 警察のコメント:装備と事前計画の重要性を呼びかけ。

なぜこのような意味不明のタイトルに?

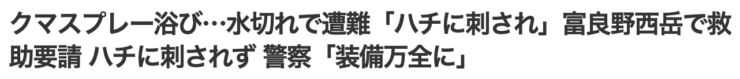

クマスプレー浴び…水切れで遭難「ハチに刺され」富良野西岳で救助要請 ハチに刺されず 警察「装備万全に」https://t.co/iuxydAaHYO

— 滝沢ガレソ (@tkzwgrs) July 30, 2025

↑

ニュースタイトル原文ママ

情報量が多すぎてニュースの内容が全く伝わらないと話題に

クマスプレー浴び…水切れで遭難「ハチに刺され」富良野西岳で救助要請 ハチに刺されず 警察「装備万全に」

- 一文に大量の情報が詰め込まれており、「何が主因で何が結果なのか」が分かりにくいと話題

- SNSでは「情報多すぎて何が起きたのか分からない」と指摘

🤔 なぜこんなタイトルになったのか?

ニュースの注目ワード(熊スプレー、ハチ、救助、水切れなど)を全部詰め込もうとした結果、情報過多になったと考えられます。

クリックを狙いつつ、事実関係を正確に伝えようとしたことで、読みづらくなってしまった典型例です。

「目立たせたいけど誤解されたくない」——そんなメディア側のジレンマが現れたタイトルだと言えそうです。

分かりやすくニュースを要約

- ハチに驚いて熊スプレーを噴射 → 自分にかかる

- 水も切れて体調不良 → 遭難と勘違いして救助要請

- 実際は刺されておらず、無事救助

- タイトルが長すぎて情報過多になり逆に意味不明と話題

登山中の男性がハチに遭遇して驚いた際、熊よけ用のスプレーを噴射したところ、自分にもかかってしまいました。その後、水がなくなり体調も悪くなったため、遭難したと勘違いして警察に救助を要請。

警察のヘリにより救助されましたが、実際にはハチに刺されておらず、男性は無事でした。

このニュースのタイトルは、状況をすべて詰め込もうとした結果、非常に長くて情報量が多すぎ、かえって内容が分かりにくくなっているとしてSNSなどで話題になっています。

まとめ:タイトルにはご注意を

今回の出来事は、登山中のトラブルとしては珍しい展開でしたが、それ以上に注目を集めたのはニュースのタイトルでした。状況をすべて盛り込もうとした結果、情報量が過剰になり、かえって内容が伝わりづらくなってしまっています。

タイトルは読者にとって「何が起きたのか」を瞬時に理解できるよう、シンプルで的確であることが求められます。今回のようなケースは、情報を整理して伝えることの大切さをあらためて感じさせる一件となりました。