がんと闘いながら医師を目指した齊藤樺嵯斗さん。彼の訃報は多くの人々に衝撃を与えました。本記事では死因に関して確認されている事実と不明点を整理し、家族の支えや彼が遺したメッセージをたどります。

見たいとこをクリック

齊藤樺嵯斗さんとは誰?がんサバイバーとしての歩み

がん発症からサバイバーとして活動するまでの経緯は?

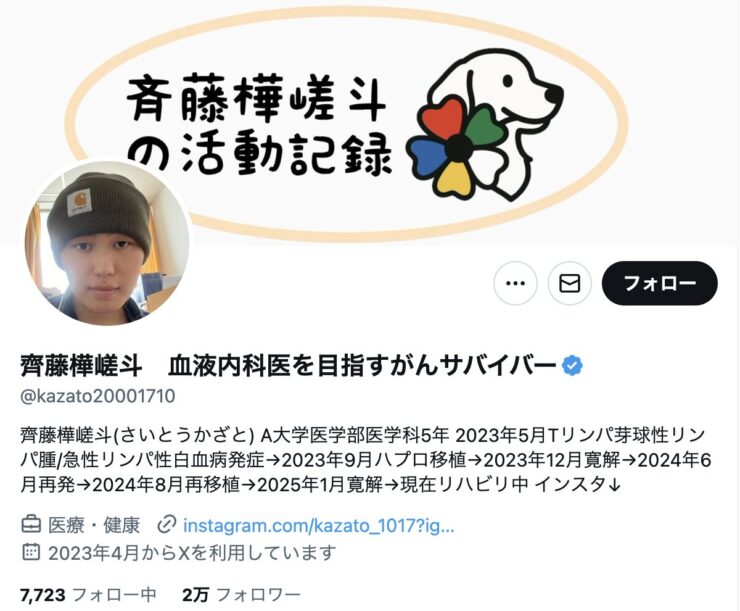

齊藤樺嵯斗さんは、A大学医学部医学科の5年生として学びながら、2023年にTリンパ芽球性リンパ腫/急性リンパ性白血病を発症し、移植と寛解、再発と再移植を経験した医学生であり、SNSで闘病の記録と「生きる意味」を発信してきた存在である。

2023年9月にハプロ移植を受け、同年12月に1度寛解、2024年6月に再発、2024年8月に再移植、2025年1月に再び寛解という激しい治療の軌跡が、自身のプロフィールや投稿で時系列に残されている。

メディアや社会での活動・発信内容は?

齊藤樺嵯斗さんは「血液内科医を目指す がんサバイバー」として、骨髄ドナー不足の現実や高額療養費制度への問題意識を分かりやすく発信し、クラウドファンディングやメディア出演の話題にもつながった。

彼は闘病と復学への思い、感染症と酸素療法の近況、そして「生きてるって素晴らしい」という強いメッセージを公開し、多くの共感と支援を集めた。

多くの人に与えた影響とメッセージとは?

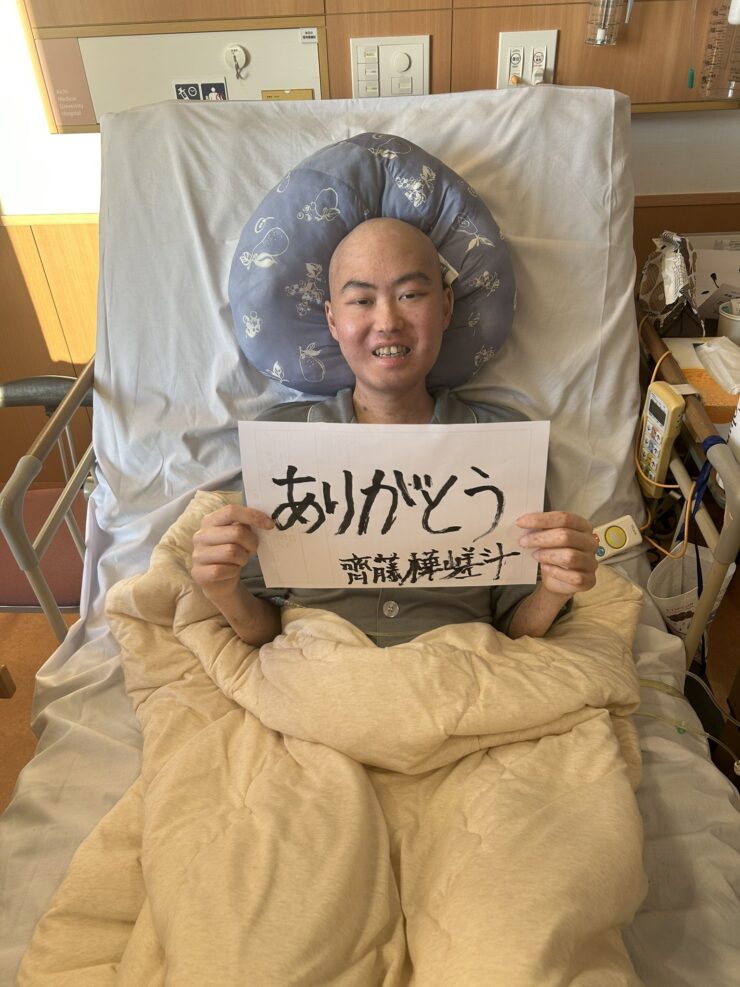

齊藤樺嵯斗さんは、自殺が最も多い日と言われる9月1日の直前に「命があれば儲けもん」と励ます投稿を残し、医療者や患者、一般の読者に向けて「つらい時は逃げていい」「必ずまた素晴らしいと思える日が来る」と語りかけ続けた。訃報後には医師や一般のユーザーから多くの追悼と感謝の言葉が寄せられ、発信が「生きる力」になっていたことが示された。

齊藤樺嵯斗さんの訃報はいつ?どのように報じられたのか

今まで本当にたくさんの応援そしてクラウドファンディングで樺嵯斗の医師になる夢をご支援して頂きありがとうございました。

— 齊藤樺嵯斗 血液内科医を目指すがんサバイバー (@kazato20001710) September 17, 2025

またスタバのジュースを樺嵯斗と一緒に飲むと待ってくださった皆様、心優しいお気持ち感謝しています。… pic.twitter.com/ozmxwV1Lqq

公式な発表やメディアでの報道内容は?

訃報は9月17日に公開され、家族による正式な報告として、9月16日午後0時55分に息を引き取ったことがXで明示された。産経デジタル系のエンタメニュース「zakⅡ」でも「血液内科医を目指すがんサバイバー齊藤樺嵯斗さん『死去』」として報じられている。

訃報を受けた世間やファンの反応は?

X上では医師や医学生、患者やその家族、フォロワーらが相次いで追悼の言葉を投稿し、闘病の記録と前向きな言葉に励まされたという声が広がった。生前の投稿の引用や、家族の報告に対する感謝の返信が時間軸で連なり、広範なコミュニティに影響を与えたことが確認できる。

齊藤樺嵯斗さんの死因は?

がんとの闘病生活と最期の状況について

齊藤樺嵯斗さんは、移植後の長期入院と寛解、再発と再移植を経る過程で、2025年8月以降に感染症と呼吸苦が続き、酸素投与が必要な状態であることを家族が投稿で発信していた。9月12日の時点でも高熱や息切れが続く様子が家族の言葉で記録され、15日から急速に体調が悪化したうえで16日昼に永眠したことが公表されている。

死因に関して確認されている事実と不明点

8月から9月にかけて、InstagramとXには「感染症で肺炎を起こしてしまいました」「常に息が苦しく」との本人・家族の近況が残っており、重篤な感染症と肺炎の併発が示唆される。ただし、家族の正式な訃報文では病名としての最終的な「死因」は明記されていないため、現時点で確定診断名として断言することはできない。

一部報道の見出しで「肺炎も」とされる一方、一次情報の家族投稿は「体調悪化」「息を引き取った時刻」を中心に伝えているため、「感染症と肺炎の経過が確認されるが、死因は公表情報では特定されていない」と明確に整理する。

なぜ「がんサバイバー」の死因に注目が集まるのか?

造血器腫瘍の治療、とくに移植後は免疫が抑制されやすく、感染症や肺炎が重症化しやすい背景がある。齊藤樺嵯斗さんが発信してきた「同世代にも起こり得る血液がんの現実」や「ドナー不足の課題」が広く共有されていたため、訃報の文脈で治療経過と感染症のリスクに関心が集まった。

齊藤樺嵯斗さんの家族・母や父との関係

闘病を支えた家族の存在は?

齊藤樺嵯斗さんの家族は、移植や合併症の厳しい時期に寄り添い、本人に代わって状況を発信し続けた。看護やリハビリの節目ごとに、父親の言葉として「皆様の応援が力になっている」との感謝が繰り返し記され、生活の一挙手一投足にまで付き添って支えていたことが読み取れる。

母とのエピソードや支え合いの記録

齊藤樺嵯斗さんは、闘病記録やエッセイで家族、とくに母親や親族への感謝を繰り返し綴っている。移植ドナー探しの過程や、親族の協力が治療の前進につながったエピソードが、本人の文章と家族の語りで丁寧に描かれている。

家族から発信されたメッセージやコメントは?

訃報は父親名義で「9月15日より体調が悪化し、16日午後0時55分に息を引き取りました」「皆様の応援に心より感謝します」との文言で公表され、最後に齊藤樺嵯斗さんが父親へ伝えた言葉も共有された。生前の近況や「感染症」「肺炎」の言及も同じ発信面で時系列に残されている。

齊藤樺嵯斗さんが遺したもの

がんサバイバーとしての経験から学べることは?

齊藤樺嵯斗さんは、がんサバイバーとして「若年層にも突然訪れる血液がん」「移植と合併症の厳しさ」「ドナー不足という社会課題」を可視化し、治療情報と生活の実感を同じ目線で伝えた。病名や治療工程を隠さず共有したことで、患者と家族、医療者の間にある情報の断絶を埋め、支援の輪を広げる実例となった。

同じ病と闘う人々への希望と教訓

齊藤樺嵯斗さんの発信は、治療が思うように進まず、感染症に苦しみながらも「生きてるって素晴らしい」と言葉にして伝える姿勢に表れている。希望を語るだけでなく、息切れや不眠、神経障害といった具体的な困難を包み隠さず示したことが、多くの患者や家族の「現実に即した勇気」へと変換された。

今後、社会がどう受け止めるべきか?

移植後の長い回復過程での感染症リスク、学業や就労の継続に伴う経済的・制度的ハードル、そしてドナー登録と提供を後押しする仕組みづくりは、社会全体で継続して取り組むべき課題である。齊藤樺嵯斗さんの遺した言葉と記録を検証可能な一次情報として読み継ぎ、制度改善と支援の拡充につなげていくことが重要だ。