「米の値段が倍になったのに、うちは全然儲からない…」。そんな声が各地の米農家から上がっています。一方で、同じ米づくりをしているのに年収1000万円を超える農業法人もあるというのだから驚きです。

実際、米農家の間では“規模の壁”が格差を生んでいる現実があります。農機の費用、作付面積、効率化の違い……なぜここまでの差が広がってしまったのでしょうか? 今回は、山形県の現場の声をもとに、その実態と背景を深掘りします。

【年収1千万円の米農家も 格差なぜ】https://t.co/mEsVpg2Fep

— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) May 25, 2025

見たいとこをクリック

米問題の格差とは?

「時給10円」のリアル

農林水産省が公表した2022年のデータによれば、水田作経営の農家の年間平均農業所得はわずか1万円。これは、1003時間の労働時間で換算すると時給約10円という驚愕の数字です。

実際、この数字をきっかけに、全国で「令和の百姓一揆」と呼ばれる農家によるデモも開催されました。

X(旧Twitter)でも、「時給10円っていつの話?」「日本の農業、もう限界では」といった声が相次いでいます。

仮に自分達で食べる為の農業だったとしても、時給換算で「10円」は異常を超えてると感じます。

この状況だと米農家が米を作らずに他所で買うという循環が生まれ、ますます米不足にも拍車がかかるはず。

年収1000万円を超える農家も

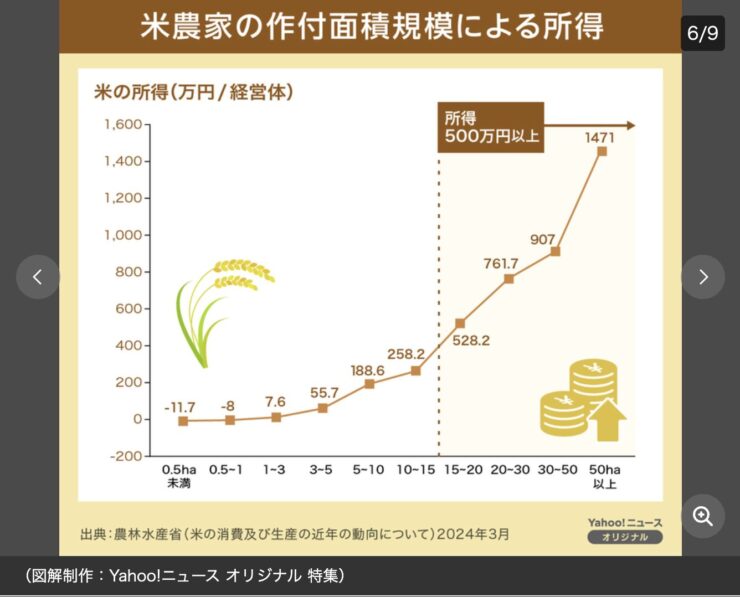

一方で、15ヘクタール以上の水田をもつ大規模経営の米農家では、年収500万円以上が平均で、50ヘクタール超の農業法人にいたっては年収1471万円というデータもあります(農水省 2023年「農業経営統計調査」より)。

この格差は「技術や努力の差」だけでは説明しきれないものです。背景にあるのは、やはり作付面積と生産効率の差。つまり「どれだけ大きく、効率よく作っているか」が決定的なのです。

規模と効率がカギ? 収益の差を生む構造とは

超効率的に生産されているヤマザキライスさんがどの程度の価格帯を示されるか気になっていましたが、中規模以下の現場も再生産可能な価格をお示しいただいたと思います。

— なかいずみ松司(中泉松司) (@Mat_Nakaizumi) May 21, 2025

法人農家経営者 コメの適正価格に言及「スーパーに並ぶお米としては5キロ3200円とか3500円」 https://t.co/IsClwRd0QF

小規模農家は、そもそも厳しい

全国の個人農家の76%は、作付面積が2ヘクタール未満。つまり小規模農家が大多数です。

この規模では農業機械の稼働率が低く、コストパフォーマンスが悪くなります。1年間でコンバインを3日ほどしか使わないケースもあり、そのための投資額が数百万円単位と聞けば、収益化が難しいのも当然です。

そのうえ、兼業で農業をしている人も多く、「売って儲ける」よりも「自給用」に近い農家も多数います。

筆者の実家も米農家(兼業)ですが、上記のように自分達で食べるor身内に分ける事が多く、残った米をJAに売っても多くて10万円程度だと聞かされました。そこから必要経費を引けば儲けがないのは明らかです。

生産効率に投資できない現実

稲作には多くの工程があり、手間も機材もかかります。小規模農家では、機械が故障したら修理費も出せず廃業というケースも。

米づくりをゼロから始めるには、最低でも3,000万円の設備投資が必要とも言われており、若者が新規参入するには非常に高いハードルです。結果として、小規模農家はどんどん減り続けており、全国ではこの20年で米農家の数が半分以下に。

「時給10円」のリアルの見出しでも書きましたが、米農家の稼働時間

年間1003時間→1日8時間労働で約125日→1万円の収益→時給10円

一般的な会社員の年間労働日数240日に換算しても2万円の収益・時給20円程度になってしまいます。

規模が大きいと「効率」が違う

一方、大規模法人では、機械の稼働率が高く、コストをしっかり回収できる体制が整っています。

農水省のデータによれば、1俵(60kg)あたりの生産コストは、小規模で26,903円、大規模で9,040円。

約3倍の差があるというのは衝撃的です。

さらに、法人化により従業員の平均年齢も若く(50代以下が約45%)、ITやスマート農機の導入など効率化も進んでいます。

農家の未来はどうなる?

若者が農業に戻ってきている

たとえば山形県では、2024年の新規就農者が過去最多の383人を記録。そのうち117人が米づくりに関わっており、雇用型で安定収入を得られる大規模農家で働く若者が増えているとのことです。

法人の与五郎ライスサポート(山形県酒田市)では、平均年齢29.4歳の社員たちが40ヘクタールの水田を運営し、年間200トン超を出荷。

IT導入によるスマート化で、生産性を高めている事例もあります。

それでも残る「中山間地」の課題

とはいえ、大規模化できるのはあくまで平地が広がる地域。

山間部などでは田んぼの分散や傾斜の問題があり、機械化や効率化が難しいのが現実です。

そうした土地で支えてきたのが小規模農家でした。彼らの存在がなくなることで、地域の景観や生態系、防災面にも影響が出る懸念があります。

まとめ

米農家の収益格差は、「努力の差」ではなく「規模の差」によって生まれています。

価格が高騰しても、利益が出ない農家が多いという構造的な問題が浮き彫りになりました。

今後は、どうやって若者が安心して農業に取り組めるか、小規模農家の知見や田んぼの持続可能性をどう守るかが問われています。

あなたの食卓に並ぶ“ごはん”が、どこで・どうやって作られているか、一度立ち止まって考えてみるきっかけになればいいですね。

✅コメ問題の関連記事まとめ(最新)はこちらから↓

「食協」フル稼働!日本最大精米工場とJA・卸売業者の必要性は?